最終更新日 2025年1月3日

.

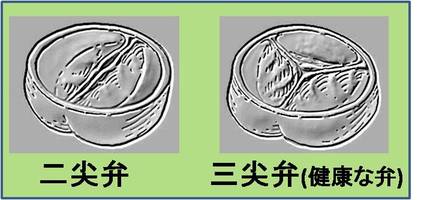

■まず二尖弁とは

.

大動脈弁は通 常 3尖つまり開閉する部分が3つありますが、そのうちの2つが分離発育せず、結果として開閉部分が2つになることがあります。

常 3尖つまり開閉する部分が3つありますが、そのうちの2つが分離発育せず、結果として開閉部分が2つになることがあります。

これを二尖弁と呼びます。

100人にひとりの割合で起こる状態と言われています。

.

二尖弁そのものは必ずしも病気とは言えません。

実際大半の方々はとくに治療をせずに一生を送れるというデータも報告されています。

.

■二尖弁の弱点は

.

しかし同時に、開閉部分が2つというのは力学的にやや無理があり、

次第に弁が壊れて大動脈弁狭窄症(きょうさくしょう、つまり狭くなること)や

大動脈弁閉鎖不全症(へいさふぜんしょう、つまり逆流すること)など が起こります。

そうなりますと、けがや抜歯などが原因となってばい菌がついて、感染性心内膜炎(略称 IE)が起こりやすくなります。

こうなると、ばい菌が心臓の中で繁殖し、危険な状態となります。

感染か心不全が抑えられなくなれば心臓手術が必要となります。

また二尖弁では年齢が上がるにしたがって、石灰化が加わり弁が硬くなって機能しづらくなりやすいのです。

これらの度合いが強くなり、弁の逆流や狭窄などで心臓に負担が重くかかるようになれば、心臓手術が必要になります。

逆に、前向きに考えれば手術によってきちんと治すことができるともいえます。

.

◾️二尖弁の症状は

.

前述のように二尖弁そのものは病気ではないため症状はありませんが、大動脈弁閉鎖不全症が高度になれば運動時の息切れや動悸、あるいはふらつきや重症では胸痛や失神が起こります。大動脈弁狭窄症が高度になれば同様の症状が起こります。中でも胸痛や失神、息切れや下肢のむくみなどは危険信号です。

診断は心エコーでほぼつきます。必要に応じて詳細をCTや心カテーテル検査で調べることがあります。なお大動脈拡張や大動脈瘤にはCTが行われます。

.

■二尖弁の手術は

.

オペはなるべく大動脈弁形成術を行います(お便り15をご参照くだ さい)。

とくに10代ー20代の若い患者さんでは、もし機械弁による弁置換になればワーファリンというお薬が必要となり学生生活に不便が生じますし、生体弁では数年しかもたないことさえあります。女性の場合は機械弁では妊娠や出産が危険なものになってしまいます。

.

そこで弁形成術が光るわけです。

30代ー50代の患者さんでも、それに準じたメリットが弁形成にあります。

(弁形成術後10年以上、若い患者さんを守っている事例はこちらです)

.

かつては大動脈弁形成術は僧帽弁形成術ほど確実なものではありませんでした。しかし現代は病態の理解と技術の進歩によってかなり改善され、予測がつきやすくなりました。とくにeffective height(弁尖の有効な高さ)とAV Junction(左室と弁の接合部)およびST Junction(弁と大動脈の接合部)の調整によりきれいな弁尖のかみ合わせが得られるようになりました。

さらに二尖弁の特徴が研究され、対称型、非対称型、超非対称型で対応をきめ細かくつけることもできるようになりました。

.

弁の破壊が高度であったりご高齢で生体弁のほうが患者さんにとって有利な場合は大動脈弁置換術を選びます。

患者さんの状態・状況によって小さい創で痛みもすくないミックス手術(MICS手術)あるいはポートアクセス手術をもちいるようにしています。

大動脈弁形成術もMICSで行っており、喜ばれています。

.

◾️手術、その他の方法

.

私たちは近年、弁形成が不適な場合に、患者さんご自身の自己心膜をもちいた大動脈弁再建術(形成術)も行っています。

自然で高性能の弁となり、生体弁よりも長持ちすることが期待されていますが、同時に感染性心内膜炎(IE)が起こりやすいとか、長期の成績が不明などの課題もあり慎重に検討しています。その中で弁の高さを適正なものにし、弁の振動つまり血液の乱流を起こさないことがIEを減らすこともわかって来ました。私は現在、自己心膜での弁再建にはこうした特長をもつタイプ(畏友・澤崎先生の方法)を用いています。出来上がりは自然で、かつ血流も自然できれいです。乱流がないためIEも起こりにくいです。

.

一方、生体弁は若い患者さんでは10年ほどしか持たないのですが、将来弁が壊れればTAVI(カテーテルで入れるため胸を開ける必要がありません)でリニューアルすることができます。この治療を「Valve In Valve」(バルブインバルブつまり弁の中に新たな弁を入れる)と呼びます。

しかも生体弁ならMICSで目立たない小さい傷跡で痛みも少なくできるという利点があります。

.

このようにして、個々の患者さんに合った方法で高いQOL(生活の質)と高い満足感が提供できるよう努力しています。

.

■二尖弁患者さんの大動脈は

二尖弁の患者さんは大動脈が構造的に弱くなっていることが知られるようになりました。

とくに上行大動脈の外側(患者さんからみて右側)が拡張し、あまり大きくなりすぎれば破裂や解離(大動脈の壁が内外に裂ける病気)の心配がでて来ます。

現在は大動脈基部から上行大動脈全域そして近位弓部大動脈までが瘤になるというデータが出ています。

同じ高さの肺動脈も同じですが、こちらの方は圧が低いため問題ないことが多いです。

.

そのため二尖弁大動脈弁のオペに際して、大動脈が将来破れそうな状況のときは、これも併せて治すようにしています。

高齢者などではより低侵襲の、つまり体への負担が少ない方法で治すことで安全性を高めるようにしています。

たとえば拡張した上行大動脈を人工血管なので包んで守るラッピング手術などですね。

上行大動脈や近位弓部大動脈が瘤になって危険な場合はこれらを人工血管で置換する手術、たとえば上行大動脈置換術や弓部大動脈置換術を行います(お便り37をご参照)。

.

同じ理由で二尖弁の患者さんは、たとえ現時点ではとくに心臓手術などの必要がなくても、

何らかの形で定期健診し、たとえば年一度などでもチェックし、大動脈瘤で命を落とすことのないようにしています。

この点、マルファン症候群などの結合組織疾患の患者さん(大動脈が弱く瘤になりやすい)と同じ態勢で安全確保に努めています。

.

■二尖弁、治療の盲点あり

.

私の患者さんのなかには、かつて他の「心臓専門」の先生から「大したことはないから次回は厄年においで」とか「何かあったらまたおいで」ということで定期健診さえやってもらえな かった方が複数あります。

これらの方々はたまたまネットなどで調べて、このままでは危険と知り、来院されたのです。

このように「心臓専門」の先生でも二尖弁をよくご存知ないというケースもあ

るため、

二尖弁と言われたら、これをよく理解し、多くの患者さんを助けている弁膜症エキスパートに相談することが勧められます。

.

前述のように二尖弁そのものは病気ではありません。

しかし将来病気を発生する可能性があるため、専門医に定期健診を受けることが勧められているのです。

.

◆ 二尖弁大動脈弁の治療ガイドラインはこちらへどうぞ。

.

.

.

お問い合わせはこちらまでどうぞ

患者さんからのお便りのページへ

弁膜症 の扉のページへもどる

先天性心疾患のトップページへもどる

.

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長 仁泉会病院心臓外科部長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。